要從爭執對錯、應不應該的二元化邏輯,轉為與對方一起討論有那些能照顧到彼此需要的方法策略

溝通的目的是為達到彼此相互理解,取得合作。

盧森堡博士說〞應該〞的概念也是隱含著對自己和他人的一種壓迫、一種暴力,常讓我們很痛苦。因此,若爭執誰對誰錯(對也代表贏,錯就是輸),應該不應該、誰有道理誰沒道理,這些都是一種評價,只會更衝突對立,而非溝通與連結。

探索每人個想法做法背後的需要之後,幫助我們相互理解,就可以共同找出可以同時滿足彼此需要的方法。故善意溝通並不只是一種溝通表達技巧,最重要的是一種【價值選擇】。從誰對誰錯,誰輸誰贏的競爭對立心態,轉換為想辦法「滿足彼此的需要」的雙贏或多贏的價值,會讓我們連結、合作。所以說:

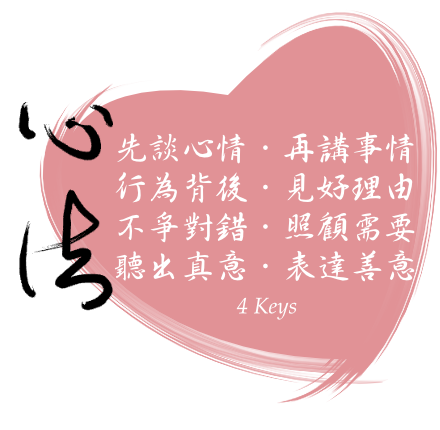

善意溝通(非暴力溝通)是一種同理心訓練。盧森堡博士把複雜的心理學,用《觀察、感受、需要、請求》4個元素作為了解自己跟同理他人的核心結構,讓我們更容易學習。鄭若瑟醫師進一步設計了4則運用的心法(4 Keys),幫助我們輕鬆上手。

善意溝通是一種價值轉換

真實故事:

善意溝通四心法

*心法二:行為背後.見好理由

盧森堡博士說: 我們所做的每件事都是為了滿足自己的需要 別人對我所做的事,只是他們所知為了滿足自己需要的最好方式 傷害別人的行為,本質上是以悲劇的方式來滿足自己的需要 …